Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

В России создали проект наноспутниковой платформы, на ее базе можно будет создавать под требования заказчиков наноспутники с искусственным интеллектом. Одной из отличительных характеристик платформы является использование нейронных сетей, ранее они на отечественных наноспутниках не применялись.

Первая наноспутниковая платформа

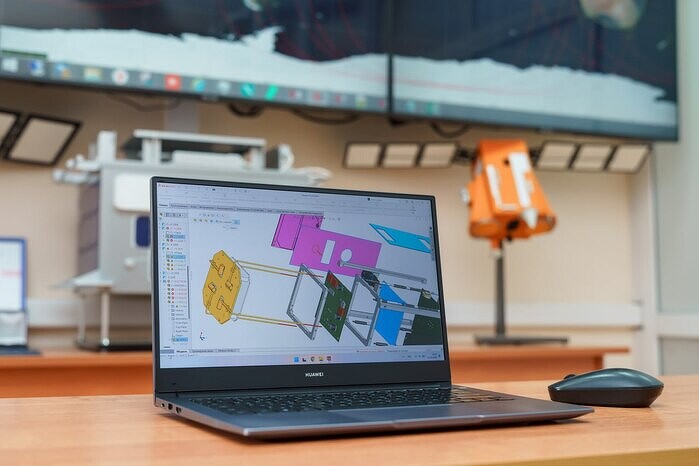

Студент Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Вадим Игнатьев разработал проект первой в России наноспутниковой платформы, об этом сообщили CNews в пресс-службе вуза. На базе которой можно будет создавать под требования заказчиков наноспутники с искусственным интеллектом (ИИ).

Со слов Игнатьева, цель этого проекта — предложить университетам и научным учреждениям в России, нуждающимся в создании своего наноспутника, более современную и эффективную наноспутниковую платформу, позволяющую быстро, в сжатые сроки, собрать космический аппарат необходимой конфигурации согласно требованиям заказчика. Одной из отличительных характеристик платформы является использование нейронных сетей, ранее они на отечественных наноспутниках не применялись.

Нейронная сеть, установленная на микрокомпьютере, будет на орбите анализировать и обрабатывать поступающие данные. Как сообщили в самарском университете, это позволит значительно ускорить передачу информации на Землю благодаря эффективному сжатию данных.

Например, на спутнике в качестве целевой аппаратуры будет установлен оптико-электронный комплекс дистанционного зондирования Земли, то нейросетевой анализ полученных снимков, проводимый прямо на борту, заметно повысит эффективность дистанционного зондирования. ИИ-технологии выберут наиболее подходящие под полученное задание снимки, улучшат пространственное разрешение и восстановят поврежденный или зашумленный снимок, а также за счет эффективного сжатия могут уменьшить общий размер файлов, что напрямую повлияет на скорость передачи данных на Землю. Наноспутниковый ИИ сможет обрабатывать и любые другие данные, не только снимки.

По проекту, энергосистема платформы под названием «Фаэтон» будет примерно в два-три раза мощнее, чем у других наноспутниковых платформ. Указанные запасы мощности нарастят за счет дополнительных раскрывающихся солнечных панелей, использующих высокоэффективные фотоэлектрические преобразователи на основе арсенида галлия. Таким образом, продолжительность работы наноспутника в космосе увеличится, на борту можно будет устанавливать более энергозатратную полезную нагрузку в виде приборов и научной аппаратуры, добавили в вузе.

Ожидается, что опытный образец наноспутника на платформе «Фаэтон» будет создан в 2026 г. На 11 апреля 2025 г. активно ведется набор студентов, которые хотят участвовать в этом проекте и других инновационных инициативах в космической отрасли.

Разработчик платформы

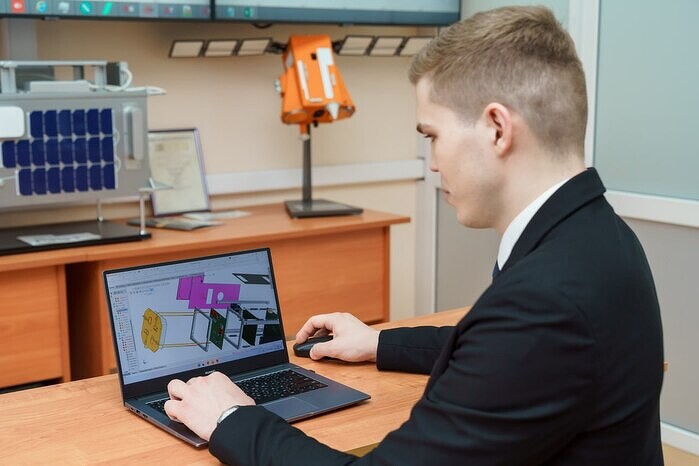

Студент пятого курса Вадим Игнатьев из Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева. Направления Игнатьева «Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы».

Вадим Игнатьев на апрель 2025 г. победитель Всероссийского инженерного конкурса и Конкурса студенческих инновационных проектов, реализуемых на территории Самарской области. В рамках Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ) Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева Вадим Игнатьев участвует в работе киберфизической фабрики малых космических аппаратов.

Научно-исследовательское учреждение

Самарский национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева — российский образовательный и исследовательский центр в сфере аэрокосмических технологий.

Научно-образовательная деятельность университета охватывает аэрокосмические технологии, двигателестроение, современные методы обработки информации, фотонику, материаловедение, а также фундаментальные технические и естественные науки. Помимо инженерно-технических направлений, университет реализует образовательные и исследовательские программы в других областях, включая правоведение, экономику, менеджмент, лингвистику, исторические и социальные науки.

Поделиться

Поделиться